Извлеченные из Пазырыкских курганов ценности в настоящее время хранятся в Эрмитаже (Санкт-Петербург) в отделе первобытной культуры. Они представлены в семи залах, посвященных искусству и культуре Сибири, и соседствуют с богатствами скифско-сарматского искусства из Северного Причерноморья, из Минусинского района и европейских степей. Такое соседство дает возможность оценить духовную близость большой группы народностей.

Так, в Эрмитаже можно видеть целиком перенесенный сюда из Пазырыка огромный сруб, в котором был похоронен алтайский вождь, его высохшие, почерневшие останки и останки его боевых коней прекрасной породы, напоминающей нынешнюю ахалтекинскую.

Вот изготовленная из березы повозка, высотой около 3 м. и длиной более 6 м. (вместе с дышлом), была помещена в могилу в разобранном виде.

Также эрмитажная экспозиция включает в себя и самые древние из дошедших до нас ковров, древнейшие художественные изделия из дерева и войлока.

Войлочное полотнище шатра изготовленного из тонкого белого войлока толщиной 3 мм. и общей площадью около 30м2, обнаруженного в одном из Пазырыкских курганов, покрывает стену музея от пола до потолка, производя впечатление огромной росписи. Но это не роспись. Крученой сухожильной нитью к ковру пришиты крупные фигуры,

вырезанные из цветного войлока изображающие горделивых всадников перед сидящими загадочными богинями. Возможно, здесь запечатлены сцены неизвестного нам эпоса.

Но, пожалуй, еще изумительнее мелкие предметы из курганов Пазырыка. Вот крохотный деревянный олень с вырезанными из толстой кожи рогами, которые больше его самого.

Кажущиеся исключительно мощными, они образуют необыкновенно гармоничный ажурный узор. В этой 12-сантиметровой фигурке глубокое чувство пропорций доведено просто до совершенства!

А сколько изящества в войлочных фигурках лебедей, некогда украшавших шатер алтайского вождя!

Отдельные находки Пазырыкских курганов можно увидеть также в краеведческих музеях Бийска и Горно-Алтайска. Пазырыкский мир являет нам один из удивительных ликов скифского, а точнее — алтайского "звериного стиля", декоративно-утонченного и изящного.

Эти изделия — одно из замечательных достижений всего мирового декоративного искусства.

Культура пазырыкских курганов (начало)

Находки курганов пазырыкского времени дают полное представление о физическом типе и культуре погребённых.

Исследователь Пазырыкских курганов С.И Руденко в книге "Культура населения Центрального Алтая в скифское время" писал: "Можно утверждать, что с середины первого тысячелетия до н. э. не произошло существенных изменений в природных условиях и особенно климате Горного Алтая".

Если это так, то и во времена сооружения курганов с каменной наброской условия для занятий в Горном Алтае земледелием были неблагоприятны. Следовательно, только охота и скотоводство могли в те времена прокормить достаточно многочисленное, судя по количеству погребений, население этого края...

Пазырыкцы представляли собой смешанное кочевое население, в их внешнем европеоидном облике порой проступали черты монголоидной расы. Со своими многочисленными стадами пазырыкцы кочевали, перегоняя зимой скот в высокогорья, где меньше снега, а летом — к богатому разнотравью долин. Конечно они знали и земледелие. Перемалывая зерно на тяжелых каменных жерновах, хранили его зимой в глубоких, выстланных берестой, ямах и пекли из него пресные лепешки. Жили в домах, срубленных из массивных лиственничных бревен. Из таких же брёвен устраивали подкурганные склепы для своих умерших.

Погребали умерших пазырыкцы в глубоких ямах, на дно которых ставился деревянный сруб —своего рода дом почившего. Отдавая ушедшему частичку привычной для него земной обители, строители нередко использовали при его возведении венцы бревен настоящих жилищ.

Внутри сруба воссоздавался привычный интерьер жилища или, во всяком случае, его подобие.

Пол и стены склепа застилались войлоком или, если хоронили знатного воина, дорогими коврами. Умершего, одетого в войлочные сапоги-чулки с кожаными галошами, шубу и войлочный колпак, укладывали на правый бок в позе спящего. За его спиной помещали лук и стрелы, у пояса — чекан и кинжал. На шею надевали покрытую золотой фольгой гривну.

В рядовых погребениях и погребениях средней знати в головах ставилось походное деревянное блюдо-столик с короткими ножками, на нем лежал кусок мяса с воткнутым в него ножом. Тут же стояло несколько сосудов — деревянный, глиняный и роговой.

Вероятно, этот непременный набор был связан с мифологическим сценарием загробного странствия, когда умершему, чтобы достичь конечной цели, требуются ёмкости из разных материалов.

Впрочем, мы никогда достоверно не узнаем сути всех предполагавшихся посмертных приключений.

За перегородкой, будто у стенки настоящего дома, лежали мертвые кони, число которых в могилах знатных воинов и вождей могло достигать нескольких десятков. Рядовым же воинам полагалось лишь по одной—две лошади. Сруб закрывался бревнами и засыпался камнями и щебнем. У знатных пазырыкцев таких перекрытий могло быть несколько, а в яму, кроме лошадей, иногда укладывались каркасы

переносных разборных жилищ и даже повозки. Сверху над могилой возводилось каменное сооружение, которое с течением времени превращалось в обычную насыпь.

Непременными атрибутами их жизни были конь, оружие и вера в помощь предков и небесных покровителей. Пазырыкское общество возглавляли вожди, которым после смерти воздвигали гигантские курганы в самых живописных урочищах и долинах рек. Немало сокровищ было скрыто под их насыпями. К сожалению, по большей части курганы были разграблены еще в древности алчными современниками. Но и того, что попало в руки археологам, вполне хватило, чтобы поразить воображение любителей древности и украсить экспозиции самых лучших музеев мира.

Основу воинской силы пазырыкцев составляли отряды всадников, вооруженных луками и стрелами.

Луки алтайского образца склеивались из четырех слоев дерева. Для лучшего сцепления места склейки покрывались косыми насечками. Затем готовое изделие обматывалось сухожилиями и оклеивалось берестой.

Судя по найденным фрагментам, луки пазырыкцев достигали в длину 110 сантиметров. Стрелы помещали в кожаные колчаны, скроенные из двух кусков кожи: первый представлял собой прямоугольник длиной около двух третей длины стрелы, который сворачивался в трубку, второй выкраивался в форме полусферы и крепился к нижнему краю этой трубки, образуя дно колчана. Для жесткости в продольный шов вставлялась гладкая каркасная дощечка, окрашенная, как правило, в красный цвет.

Иногда такие рёбра жесткости покрывались резным растительным орнаментом или рельефными изображениями хищников. К колчану подшивался широкий чехол — налучье, куда помещался лук. Так получался горит — футляр для одновременного ношения лука и стрел. Гориты чаще носились слева у пояса, а стрелы располагались в них наконечниками вниз. Впрочем, оружие могло быть подвешено и справа — древние лучники свободно стреляли с любой руки.

Рисунок:

Наконечники для стрел делались из кости (а) или бронзы (б, в). В сечении они

были, как правило, трёх-, реже четырехгранными.

Малые размеры бронзовых проникателей (длина 2,5—4 см, диаметр втулки — 5 мм)

указывают на небольшую величину древков стрел и самого лука, который, тем не

менее, обладал достаточной мощью, чтобы острие бронзового наконечника выпущенной

из него стрелы сплющилось при попадании в цель.

Древки стрел расписывались чёрной или красной краской. Эта роспись являлась

знаком собственности, означала принадлежность их хозяина к тому или иному роду.

Такими рисунками помечали древки своих стрел воины, погребенные в Пазырыкских

курганах.

Одним из главных промысловых животных был соболь. Одежды из собольего меха найдены в Катандинском, втором и третьем Пазырыкских курганах. Другим мелким промысловым зверьком был горностай, из шкуры которого (Катандинский курган), равно как и белки (второй Пазырыкский), изготовлялись меха для одежды.

Добывали мех степной кошки, обнаруженный во втором Пазырыкском кургане вместе с мехом выдры, который использован для укрешения одной из одежд того же Пазырыкского кургана.

Из копытных животных, кроме кабанов, добывались олени северные и благородные, лось, горные козлы и бараны, бубал и косуля. Изделия из меха леопарда были найдены пока только в первых двух Пазырыкских курганах. Шкуры леопарда могли быть получены в Горном Алтае с юга, возможно, из района Зайсана или предгорий Тарбагатая. Между тем тигр или барс, вне всякого сомнения, водился в Горном Алтае не только в древности, но и в XIX веке...

Будучи опытными воинами в ближнем бою пазырыкцы использовали железные и бронзовые чеканы.

Рисунок:

Первым на рисунке (слева) изображен железный чекан, обнаруженный в одном из "замёрзших" курганов у снежных

вершин Горного Алтая. Он имеет гранёную ударную часть и небольшой топорик

на обухе т. е. подходит как для колющих, так и для рубящих ударов. V—IV вв.

до н. э. Могильник Верх-Кальджин-2.

Лезвие оружия изображенного в центре — плоское. По сути, перед нами акинак на

рукояти. Предназначался он для борьбы с не защищенным латами неприятелем.

Прямой удар им наносил проникающие колотые раны, скользящий же мог

причинять и резаные повреждения. IV в. до н. э. Могильник Ташанта-1.

Рисунок справа. На обушках чеканов располагался противовес, усиливающий удар.

Мастера превращали его в дополнительный поражающий элемент в виде молоточка

или топорика. Иногда эта деталь выполнялась в виде фигурки животного.

IV в. до н. э. Могильник Уландрык-3.

Чеканы, как правило, были гранёные или кинжаловидные, слегка изогнутые острия, насаженные на длинные деревянные рукояти. Чекан являлся высокоэффективным оружием в руках всадников и пехотинцев. Его называют также клевцом. Клевец отличается тем, что его ударная часть в соответствии с траекторией удара имеет дуговидную форму. Впрочем, на этот счёт среди оружиеведов существуют и другие мнения. Во избежание путаницы будем далее называть чеканом оружие с прямым, колющим или рубящим носиком, клевцом - с изогнутым.

Оружием ближнего боя были и знаменитые акинаки — железные и бронзовые кинжалы с характерным перекрестием в форме прямого бруса или развернутых крыльев бабочки. Реже перекрестие выполнялось в виде голов хищных птиц и зверей. Окончания рукояти акинаков часто украшали навершиями в виде парных головок грифонов, направленных клювами друг к другу. Но, по большей части, здесь помещался поперечный брусок-противовес или простое кольцо.

Рисунок:

а—в. Ножны для акинаков вырезались из цельного куска дерева (а) и окрашивались в

красный цвет. С тыльной их стороны выбирался неглубокий паз под лезвие (б).

Он закрывался куском толстой кожи, выкроенной по форме деревянной части (в), а, б — V—IV вв. до н. э.

Могильник Верх-Кальджин-2. Плато Укок.

Прорисовка деревянных поножей, которые закрывали в сражениях ноги витязя из Первого Туэктинского кургана.

Они состояли из двух частей: более широкая и короткая (31 сантиметр) прикрывала бедро,

а узкая и длинная (39 сантиметров) — голень. Обе детали, по-видимому, соединялись между собой

широкой кожаной лопастью, дополнительно закрывавшей колено. К ноге это приспособление подвязывалось

ремнями л щиколотки, под коленом и вокруг бедра. Эти поножи указывают на возможность

изготовления доспехов из кедровых дощечек. Чтобы древесину нельзя было расколоть,

пластины таких панцирей плотно обматывались тонкой жильной нитью. V—IV вв. до н. э. Эрмитаж. Санкт-Петербург

Носились кинжалы на правом бедре воина. Для этого в лопастях ножен сверлились отверстия,

через которые пропускались ремни, охватывавшие бедро. Одна из лопастей дополнительным

ремнем скреплялась с поясом.

Основным защитным вооружением пазырыкцам служили наборные щиты двух типов. К первому относят щиты прямоугольной формы (высотой от 40 до 80 см.), ко второму — щиты, верхний край которых был пол круглым.

Собирались щиты из гладких, оструганных прутьев диаметром чуть больше сантиметра, стянут: между собою кожей и окрашенных. Прутьев обыкновенно было около сорока. Посередине тыльной стороны располагалась широкая кожаная петля-рукоять. При изготовлении щитов использовалась сырая кожа, которая высохнув, сжималась и стягивала между собой деревянные части. Эти щиты при всех своих достоинствах легкости, упругости, слабой проницаемости для удара стрелы — были весьма чувствительны к дождю и влажности и могли применяться не при всякой погоде, так как отсыревшая кожа растягивалась, и щит терял свою надежность. Для защиты от влаги щиты хранили в специальных чехлах, снимаемых непосредственно перед боем.

В погребениях пазырыкцев найдены и маленькие (до 40 см в высоту) цельнодеревянные щиты прямоугольной формы. Желобки на них имитировали фактуру наборных щитов. Они предназначались, скорее всего для ритуальных целей, так как не могли защитить от удара чеканом. Впрочем, кинжал их не пробивал, а в рукопашной схватке небольшие размеры подобных изделий вполне себя оправдывали.

Такие маленькие круглые щиты в XIV веке появились на вооружении европейских армий и хорошо проявили себя в тесноте рукопашных схваток. Еще совсем недавно они были распространены и на Кавказе среди вайнахов — признанных мастеров фехтовального искусства. Головы воинов прикрывались высокими войлочными колпаками с нащёчниками и назатыльником, а толстые плотные двойные шубы свободного кроя защищали от стрел или чекана, если его удар оказывался скользящим.

Защитный эффект свободно свисающей плотной ткани был хорошо известен в древнем мире. Так, древнегреческие гоплиты защищали ноги, подвешивая к нижнему краю щита куски кожи, в которых вязли стрелы. Шуба прекрасно предохраняла тело и от удара плетью. Плеть у древних кочевников тоже была своего рода оружием. Ею в поединке сбивали противника с лошади, оглушали его. Существовал и другой способ — стегнув вражеского коня, заставить его сбросить наездника. Плети по сей день используются конными пастухами при охоте на волков — одного умелого удара ею хватает, чтобы убить зверя.

Рисунок:

Рукоять плети, вырезанная в виде фигуры лошади. Ранний железный век.

Второй Пазырыкский курган.

Деревянный черенок нагайки — обязательного атрибута древних кочевников.

Её перевитая золотой лентой рукоять украшена тремя головами волков.

Наличие в погребениях подобных предметов говорит о развитии выездки

верховых коней. Ранний железный век.

Наиболее типичные для раннего железного века формы кинжалов характерны

для самых разных археологических культур. Обычно в прорезные рукояти

кинжалов помещались деревянные брусочки, которые обматывались затем

полосками кожи. Ранний железный век. Могильник Ак-Алаха-1. Плато Укок.

Бронзовый акинак с навершием и перекрестием в виде голов грифонов.

IV в. до н. э. Могильник Уландрык-3.

Еще в начале XX века среди конноспортивных состязаний кочевых народов (например, киргизов) встречались своеобразные "дуэли" на нагайках. На эти поединки отваживались только самые выносливые и храбрые люди. Чтобы парализовать действия соперника, они стремились ударить его в самое уязвимое место — руку выше локтя, запястье, шейное сухожилие, коленную чашечку, щиколотку. Точный удар практически означал победу.

В основной своей массе пазырыкские воины не использовали доспехи. Во всяком случае, надёжных свидетельств массового применения защитного вооружения у населения Горного Алтая пока не обнаружено. Впрочем, возможно, что доспехи все же могли делаться из самых доступных органических, но недолговечных материалов - плотного войлока и очень жёсткой лиственничной древесины. На это указывает блестящее мастерство деревообработки и катания различных разносортных войлоков, которые демонстрируют нам материалы "замёрзших" курганов.

Также говорят об этом находки реальных деревянных поножей и старинная традиция эффективно защищать свое тело специальными доспехами, изготовленными из многослойных войлочных полотнищ, которая сохранилась у кочевников Центральной Азии вплоть до этнографической современности. Впрочем, учитывая развитие обменных и торговых отношений с населением древнейших очагов культуры Центральной, Средней Азии и Китая, мы не вправе отрицать, что наряду с прочими товарами к верхушке пазырыкского общества могли попадать металлические доспехи, особенно из такого развитого района культуры оружейного производства, каковым являлся в те времена Китай.

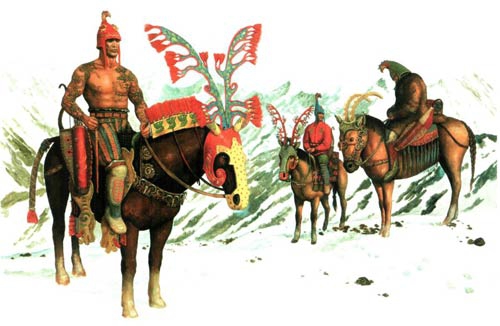

Реконструкция по материалам археологических раскопок в урочищах Пазырык, Уландрык, долине р. Ак-Алаха.

Так мог выглядеть один из военных предводителей пазырыкской культуры. Он облачен в головной убор, украшенный аппликацией листового золота, вырезанными из дерева позолоченными фигурками животных и увенчанный головой орлиного грифона, который держит в клюве голову копытного. Корпус защищен латами, которые представляют собой кирасу, собранную из прямоугольных медных пластин, связанных между собой ремешками в уголках по принципу, хорошо известному в китайской оружейной традиции. Руки до локтей закрыты наборными оплечьями, которые видны под матерчатыми лопастями с аппликациями в зверином стиле из золотой фольги. На плечи наброшена шуба. Вооружение воина состоит из лука скифского типа, горита со стрелами, кинжала с головками грифонов в окрашенных ножнах, прикрепленных к ноге, чекана у пояса, большого квадратного щита, собранного из раскрашенных жердочек, стянутых между собой кожей. Шею закрывает массивная позолоченная гривна, выполненная в зверином стиле, на талии — широкий боевой пояс, составленный из накладок с изображением зверей. Эти предметы являются не только магическим, но и вполне реальным защитным средством. Вместе с головным убором они являются знаком высокого социального ранга. V—III вв. до н. э.

Для воссоздания облика горно-алтайского вождя эпохи раннего железного века были использованы материалы "царских" курганов пазырыкской культуры. Судя по находкам, сделанным в мерзлотных курганах плато Укок, штаны и головные уборы у местного населения были красного цвета. На нашей реконструкции они синие. Дело в том, что на шубе пазырыкца из могильника Верх-Кальджин ярко выделяются синяя окантовка подола, рукавов и круглые пушистые "мишени" синего цвета, к которым крепились пучки окрашенных волос.

Синего цвета и костюм у всадника перед божеством со знаменитого пазырыкского ковра. Можно предположить что этот цвет в убранстве воинских костюмов с выраженной птичьей символикой ассоциировался с небом и мог считаться принадлежностью представителей высшей знати.

Погребённые на плато Укок пазырыкцы являлись знатью среднего звена, которой позволялось использование такой цветовой гаммы только в небольшом количестве как знака, указующего на родство с главным домом. Разумеется, это не более, чем предположения, но исторические параллели статусного использования цветовой символики в соответствии с социальным положением можно найти среди материалов Китая и античного мира.

Среди материалов пазырыкской культуры известно использование золотых лент — накладок на штаны, которые делали полосатыми. Надо полагать, что такая одежда была исключительно церемониальной. В повседневной реальности подобные штаны могли быть сшиты из простых чередующихся полос ткани.

Рисунок:

Навершие головного убора пазырыкского вождя. Яркий образец "звериного стиля".

Представляет собой голову хищного фантастического существа — грифона, держащего

в клюве голову оленя. Дерево, кожа. 21x18 см. V—IV вв. до н. э.

Особенности боевой тактики пазырыкцев диктовал сам горный ландшафт. По-видимому, они действовали небольшими отрядами легковооруженных конных стрелков. Скорее всего, пазырыкцы использовали тактику засад, внезапных — может быть, даже ночных — нападений на стойбища и быстрого отхода с военными трофеями, самыми ценными из которых был скот, особенно породистые лошади.

Рисунок:

Реконструкция внешнего вида коня из Первого Пазырыкского кургана. На нем маска

из толстого войлока, обшитого кожей (а). Маска представляет собой сцену борьбы

тигра и мифологического существа — тигриного грифона (б). Этот мифический небесный

зверь имеет туловище (в) и морду тигра (г), рога антилопы (д), гриву коня (е),

перья и крылья птицы (ж). Тигр как бы вздыбился — его голова располагается на лбу

лошади, передние лапы помещены над глазами (з), а задние проходят по верхней губе

и под ноздрями коня (и). Изображение выложено листовым золотом с прорисованными

поверх него черными полосками. Грифон занимает верхнюю часть маски и её нащечные

лопасти. Его голова и шея, покрытая пестрыми птичьими перьями (к), объемно выполнены

из толстого войлока и размещены меж ушей коня. Щетинистая грива сделана из красного

конского волоса. Рога увенчаны позолоченными шариками (л) и украшены колечками

драгоценного металла (м). К лопаткам прикреплены поднятые вверх крылья. Туловище

сшито из цветной кожи со вставками листового золота и олова. Передними лапами (н)

существо обхватило шею тигра, который вцепился, в свою очередь, зубами в его грудь

и когтями в корпус чуть ниже лопаток. Нижняя часть тела грифона завернута, в соответствии

с канонами "звериного стиля", в кольцо так, что лапы его упираются в живот (о). Грива

коня с обеих сторон обшита пластинами войлока, превратившись в плотную, вертикально

стоящую стенку, на которую надевался нагривник в виде чехла (п), обтянутого кожей и

отороченного бахромой из красного конского волоса. На боковых поверхностях нагривника

расположены четыре петуха с позолоченными головами (р). Хвост лошади упакован в кожаный,

в виде трубки, прорезной чехол (с).

Седло по бокам украшено свисающими фигурами рыб (т). Они вырезаны из толстой кожи,

к их плавникам привязаны кусочки бахромы из красного конского волоса. На войлочной

подушке седла помещены кожаные аппликации тигра, терзающего лося (у). Ремни

нагрудника и узды украшены на перекрестьях позолоченными скульптурными фигурками

горного козла, выполненными из трёхслойной кожи (ф). На груди коня красуется изображение

орлиного грифона с раскинутыми вдоль ремней крыльями (х). Не ясно, был ли этот убор

лошади исключительно церемониальным и сшитым для погребальных нужд, или все же скакали

по горным пастбищам нарядные всадники на украшенных подобным образом животных.

Некоторые маски на головах породистых тонконогих пазырыкских скакунов были снабжены

огромными, сшитыми в натуральную величину из толстой кожи, рогами оленя с пучками

крашеного конского волоса на отростках, либо вырезанными из дерева и покрытыми золотой

фольгой рогами горного козла. В древности в воинской среде целесообразность часто

приносилась в жертву символу и колдовской мощи амулета. И личная воинская магия

касалась не только человека. Хорошо известно, например, что боевая раскраска наносилась

и на воинов, и на их коней. Быть может, и этот наряд, который мистически изменял животных,

имел особое, принятое и понятное в воинской среде, магическое значение, оккультный смысл

которого восходил еще к убранству упряжек лошадей колесничих бронзового века.

Ранний железный век. Первый Пазырыкский курган.

Интересно, что набор вооружения пазырыкских воинов напоминает арсенал боевых средств североамериканских индейцев со Скалистых Гор. Плеть в экипировке всадника указывает на восточную манеру езды, которой присущи мягкое седло без заметно выраженной задней луки, отсутствие шпор и управление конем при помощи плети.

Такая манера управления верховым животным начала складываться уже в эпоху раннего железного века. Плети, бичи и нагайки сохранили свои функции управления верховым животным и поражения противника вплоть до этнографической современности. У киргизов, по наблюдениям Г. Н. Симакова, всадник не выходил на поединок без нескольких нагаек. Одну он вешал на наружную луку седла, другую брал в руку, а третью зажимал в зубах за кожаную петельку — дрему. В поединке необходимы были запасные нагайки, так как без них киргизская лошадь плохо управлялась.

Это наводит на мысль, что в сражениях те и другие использовали похожие приемы.

Да и военные обычаи наверное, не слишком различались. У древних скотоводческих племен, как свидетельствуют античные авторы и китайские хроники, существовал военный обычай отделения голов поверженных в сражении врагов и изготовления из них особых чаш — знаков воинской доблести.

Пазырыкцы не были исключением.

Например в курганном могильнике Уландрык рядом с воином покоится череп убитого им врага. Подтверждая сообщения "первого журналиста и этнографа" Геродота о причерноморских скифах, раскопки пазырыкских курганов доказали, что обычай скальпирования характерен не только для американски индейцев: следы скальпирования хорошо видны на голове мумии вождя, обнаруженной в одном из курганов урочищ Пазырык в Горном Алтае.

Скальпы, по сообщениям Геродота привязывались к узде коня — количеством таких "подвесок определялась мера воинских умений их владельца.

Археологические данные говорят о том, что в те времена кочевники отсекали и кисти рук врагов — возможно, их прикрепляли на конскую упряжь, как и нанизанные на кожаный ремешок верхние челюсти поверженного врага. И объясняется это вовсе не особой жестокостью и извращенной психикой, а особыми религиозными верованиями, которые оправдывали и заставляли творить этот "варварский" ритуал.

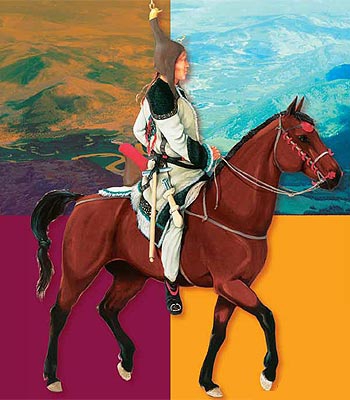

Раскопки древних погребений, в том числе и на алтайском плато Укок, показали, что и прекрасная половина пазырыкского населения имела в своем распоряжении тот же арсенал, что и мужчины: лук со стрелами, кинжал и даже чекан.

Одежда у алтайских амазонок была мужская, хотя само оружие, как и следовало ожидать, было изящнее. Кроме того, оно богаче украшено яркой воинственной символикой "звериного стиля".

Рисунок: Женщина Пазырыкской культуры.

Женщины всегда остаются женщинами. Даже на поле боя.

Пазырыкская культура (окончание)

Многочисленные произведения искусства времени пазырыкской культуры выполнены в своеобразном зверином стиле - широко распространённом в древнем искусстве. Отличительной чертой этого стиля является изображение отдельных животных, частей их тела, а также сложных композиций из нескольких животных. Он возник у ряда народов в бронзовом веке, особое же распространение получил в железном веке.

Происхождение звериного стиля связано с тотемизмом - почитанием священного животного (зверя, птицы, дракона), изображение которого постепенно превратилось в условный орнаментальный мотив. Древнейшие образцы звериного стиля известны в Египте и Месопотамии, Закавказье и на Северном Кавказе в 3-м тысячелетии до. н. э., в Передней Азии и Средней Азии, Индии и Китае, Поволжье, Приуралье и Южной Сибири — во 2-м тысячелетии до н. э.

В наиболее развитом виде звериный стиль выступает в скифо-сарматском искусстве Северного Причерноморья и в искусстве племён Южной Сибири 1-го тыс. до н. э. и первых веков н. э.

Так большинство творений древних алтайских мастеров представляют собой одновременно и шедевры изобразительного искусства, ибо эти прирожденные рисовальщики и ваятели, подчиняя образ зверя общей декоративной идее, в то же время сообщали ему наивысшую выразительность.

Наиболее распространены были изображения травоядных животных, хищных зверей и птиц, а также фантастических существ (грифонов).

Рисунок: Сцены терзания из первого Пазырыкского кургана украшали седельную покрышку скифо-сакского вождя, V – IV в. до н. э.

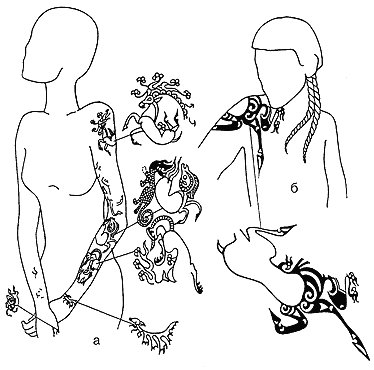

Алтайский "звериный стиль" отличается неповторимым видением мира, фантастическим и подчас жестоким, но выраженным в подлинно прекрасных образах. Он узнается сразу, в любом предмете и даже в поразительной по мастерству татуировке на коже умершего более двух тысяч лет мужчины, изображающей все тех же реальных и фантастических зверей, нанесенной методом накаливания с втиранием сажи.

Рисунок татуировки с предплечья мужчины из кургана 3 могильника Верх-Кальджин 2.

Исследуя алтайские курганы, археологи неоднократно находили детские погребальные камеры, причём размеры их насыпей порой не уступали "взрослым". В детских погребениях было обнаружено оружие малых размеров: луки, стрелы, чеканы, кинжалы.

В те незапамятные времена, когда по извилистым тропам Алтая пробирались пазырыкские воины, в сибирской тайге проживали угры и самодийцы — предки ныне здравствующих хантов, манси, селькупов. На южных опушках великого леса и на поросших колками просторах лесостепи встречались они с кочевниками, испытывая на себе мощное духовное влияние кочевого мира. Отражалось это влияние и в традиционных верованиях. Несомненно, что именно здесь хранятся ключи ко многим тайнам ушедших времён.

Представители этих народов до недавнего времени были убеждены в том, что с каждым новорожденным возвращается в мир душа кого-либо из умерших. После специального ритуала, призванного определить, кто же из предков вернулся, младенцу присваивали имя покойного с возложением на него всех прав, а со временем и обязанностей некогда ушедшего. Даже дети умершего считались теперь детьми новорожденного. При этом задача окружающих состояла в том, чтобы помочь новорожденному вспомнить свое прошлое. Поэтому с самого раннего возраста детям готовили комплект такой же, как у взрослых, одежды и снабжали снаряжением, положенным взрослым охотникам и воинам, но в уменьшенной копии.

Может быть, и юные пазырыкцы точно так же получали свои чеканы, акинаки, боевые пояса и луки со стрелами? И если умирали в младенчестве, то уходили в загробную жизнь в сопровождении того же ритуального набора вещей, что и их взрослые соплеменники. Конечно, это всего лишь предположение. Определенно же можно сказать одно — кочевники воспитывали подрастающее поколение в духе силы, воинской доблести и готовности к борьбе за жизнь, семью и родные горы.

Когда наступало время зрелости, юноши должны были с оружием в руках показать свою силу. Проходя через ряд жестоких обрядовых испытаний, вводивших их в мир духовных ценностей коллектива, они переживали магическое перерождение, в корне менявшее их психологическую сущность, — в этих испытаниях они получали доступ к знаниям и техникам, позволявшим преодолевать страх, входить в состояние боевого исступления и вести себя в сражении так же, как ведет себя хищный зверь на охоте — агрессивно, азартно, жестоко и неукротимо, не чувствуя ни боли, ни усталости.

Магическим знаком этого превращения служили татуировки мифологических животных на теле. И подобно тому, как фигурки хищных зверей наделяли смертоносной силой оружие, татуировки давали бойцу звериную мощь и яростный пыл в сражении. Вероятно, небольшое число акинаков и чеканов, украшенных в "зверином стиле", связано не только с трудностями их изготовления и имущественным рангом владельца. Не каждый мог достичь такого боевого транса, в который входили, например, легендарные скандинавские берсерки — знаменитые "безумцы" средневековых побоищ.

Особое оружие полагалось только тем, кто мог с ним совладать и надлежащим образом направить его магическую мощь. Берсерки не пользовались доспехами. Думается, что и многие пазырыкские воины не скрывали от глаз врага некоторые свои рисунки на теле, которые были знаками сверхбойца.

Берсерки (бер — медведь, серк — одевать) — в литературе: воины в медвежьих шкурах. Шли в бой в одних рубахах без лат, их состояние боевого безумия начиналось с того, что воин начинал грызть зубами край своего щита. Чтобы стать таким бойцом, мало было личной храбрости, надо было преобразить свою человеческую сущность и войти в состояние исступленного боевого восторга, экстаза, рвущегося из самых глубин существа.

"Они шли без лат, дикие как собаки или волки. Они впивались зубами в свои щиты и были сильны как медведи и быки. Они убивали людей, и всё, даже железо и сталь, были бессильны перед ними. Это называлось ярость берсерков", — так говорится о подобных воителях в скандинавском эпосе (Инглингасаге).

Оружие, украшенное звериными образами, было особенным и "живым". Подобно тому, как "живыми" были в представлениях сибирских аборигенов и шаманский бубен, и подвески на шаманском костюме, и вещь, изображающая животное, и вообще необычной формы предметы, особенно напоминающие людей и зверей. В представлениях аборигенного населения Сибири такие "живые" предметы — могучие фетиши. Они сами выбирают себе нового хозяина и заставляют его принять их. Они не теряются, а уходят сами.

Рисунок пазырыкской татуировки: а) на теле женщины из кургана 1 могильника Ак-Алаха 3 б) на теле мужчины из кургана 3 могильника Верх-Кальджин 2.

Известны факты таинственных, нередко кровавых, ритуалов, которые совершались, чтобы оживить оружие (вдохнуть в него душу), наделить его особой волшебной силой. Определенным указанием на то, что в эпоху раннего железного века существовало "живое", одушевленное оружие, может служить свидетельство Геродота о том, что военное божество скифов имело форму меча, и скифы поклонялись ему. То есть это оружие само было вместилищем сверхестественных сил.

Конечно же, на роль такого вместилища претендуют не рядовые клинки, а, надо полагать, особым образом оформленные. Этим, видимо, объясняется то, что настоящие боевые кинжалы, выполненные в зверином стиле, за исключением небольших моделей, известны в Сибири в числе случайных находок. Они не встречены в погребениях, куда их, вероятно, нельзя было класть. Они жили вечно, меняя хозяина. Их можно было потерять, оставить на святилище, спрятать, но никак не похоронить с владельцем, ведь в таком случае они становились смертельно опасными для живых.

Конечно же, на роль такого вместилища претендуют не рядовые клинки, а, надо полагать, особым образом оформленные. Этим, видимо, объясняется то, что настоящие боевые кинжалы, выполненные в зверином стиле, за исключением небольших моделей, известны в Сибири в числе случайных находок. Они не встречены в погребениях, куда их, вероятно, нельзя было класть. Они жили вечно, меняя хозяина. Их можно было потерять, оставить на святилище, спрятать, но никак не похоронить с владельцем, ведь в таком случае они становились смертельно опасными для живых.

Далёким отзвуком тех представлений и мистических ритуалов оживления оружия, некогда совершённых глубокими ночами в таинственных и жутких местах, стали легенды самых разных народов Европы и Азии о заклятых мечах-кладенцах, которые по руке лишь избранным героям, и волшебным клинком которых можно было одолеть любого врага.

Пазырыкцы успешно противостояли вторжениям больших отрядов противника, рассеивая их, но они оказались бессильны перед постепенным, настойчивым внедрением в горы Алтая групп переселенцев, вышедших откуда-то из глубин Центральной Азии.

Пришельцы занимали горные долины медленно, но верно, вытесняя пазырыкских всадников в высокогорье — к самым небесным кручам.

Интересные находки, сделанные в пазырыкских курганах свидетельствуют о широких культурных связях древнего населения Алтая. Так, например, древнейший из известных художественно выполненный ворсовый ковёр и тончайшей работы шерстяные ткани - из Передней Азии, а вышитая шёлковая ткань - из Китая.

Во всех курганах найдены красные ткани местной работы, изготовленные из овечьей шерсти. Отдельные находки из раскопанных курганов можно осмотреть в Эрмитаже, в краеведческом музее Бийска, в областном краеведческом музее Горно-Алтайска.

Пазырыкская археологическая культура объединяет находки скифского времени Горного Алтая, сделанные на всей территории Республики Алтай. Кроме пазырыкских курганов (давших название археологической культуре) найдены Башадарские, Туектинские, Шибинские, Уландрыкские и другие курганы скифского времени.

Наиболее прославившиеся на весь мир в настоящее время – курганы, обнаруженные новосибирскими учеными на территории природного парка "Зона покоя плато Укок". Известность получили хорошо сохранившиеся в условиях вечной мерзлоты мумия знатной скифской женщины и мумия мужчины воина.

До 2012 года "Принцесса Укока" хранится в Музее Института этнографии, в Новосибирском Академгородке.

Этот факт вызывал недовольство определенной части алтайского народа. С их точки зрения "Принцессу Укока" следовало вернуть на Алтай: одни считали, что достаточно вернуть мумию на территорию республики, другие же считают, что её необходимо снова захоронить на прежнем месте.

С сентября 2012 года мумия хранится в новом зале Национального музея имени Анохина (Республика Алтай, г. Горно-Алтайск), специально возведённом для хранения экспоната помещении, в саркофаге с оборудованием для поддержания и контроля особого температурного и влажностного режима.

Это высокая женщина, лежащая на боку, на плече отчетливо просматривается татуировка со сказочными грифонами.

Алтайцы называют ее своей прародительницей Кадын. Действительно древние обитатели Алтая (в особенности представители знати и воины) украшали себя татуировкой. Вероятно, первые татуировки наносились, когда юноша выдерживал экзамен на зрелость. Это был знак родовой принадлежности, оберег. В дальнейшем количество татуировок увеличивалось. Они, как награды за боевые заслуги, покрывали руки и плечи воителей.

Возможно, что рисунки на коже имели еще и прикладное значение: известно, например, что многие народы Сибири наносили на тело надрезы и рисунки, чтобы исцелиться от недугов — как бы призывая в помощь небесные силы. Это приносило иногда положительный результат, чему есть и современное объяснение. Подобные надрезы и рисунки-татуировки есть не что иное, как воздействие на вполне определенные нервные окончания, своеобразное иглоукалывание. Вот как было разрисовано тело одного из скифо-сакских вождей (второй Пазырыкский курган).

На правой ноге от колена до ступни красовалась длинная кругломордая рыба, а ниже ее хвоста - грифоновое чудовище.

Правая рука пазырыкца была испещрена изображениями рогатой кошки и оленей. Концы оленьих рогов заканчивались головами птиц.

Грифы и грифоны!

Рисунок: Фляжка, сшитая из двух лоскутов кожи. На ее плоской поверхности с двух сторон нашиты фигуры грифов, схвативших когтями тетеревов. По окружности прикреплены кожаные ромбы. В этой фляге хранились зёрна конопли. Согласно сведениям Геродота, скифы кидали зерна конопли на раскаленные камни, вдыхали наркотический дым и "громко ликовали". Ранний железный век. Второй Пазырыкский курган.

Они были видны на ремнях уздечек, на покрышках седел и налобных масках "небесных" коней Пазырыка.

Вот борьба грифона с тигром. Крылья и голова сказочного зверя сделаны из кожи, покрытой золотом и серебром, разукрашены конским волосом, выкрашенным в кровавый цвет. Чудище, увенчанное рогами антилопы, схватило за горло золотого тигра.

Другая хищная птица поднимает на воздух... лося. А вот грифон терзает горного козла.

На одной из седельных покрышек изображена борьба орлиного грифона с львиным грифоном, увенчанным рогами антилопы. Грифон орлиный проник сюда с далекого Запада, со стороны Эллады и Черного моря, а крылатый лев вышел или, лучше сказать, вылетел из древнеиранского мира. И вот они сошлись на земле Алтая и вступили в смертельную схватку друг с другом!

Читая "Древнюю историю Южной Сибири" С. В. Киселева можно найти строки о происхождении пазырыкских грифов.

У них есть знаменательные особенности! Грифоны пазырыкских лиственничных гробниц имеют над глазами рог; на затылке и шее у них явственно виден гребень.

Эти приметы роднят алтайских чудовищ с грифонами Греции и Скифии. Самые древние грифоны были без рога, но в IV веке до нашей эры в Элладе появились их изображения вот с таким "пазырыкским" гребнем и загривком.

С. В. Киселев даже указывает на своеобразного предка гребневого грифона, не менее сказочное чудовище, - гиппокампа. Изображение его было найдено на одной из ваз, относившейся ко временам Перикла VI.

Так протянулся незримый мост связей через Сибирь, Урал, Волгу, Дон, Черное море - к родине Аристея Проконнесского.

А вот еще свидетельство влияния Эллады на искусство Пазырыка. Через руки М. П. Грязнова прошла бляха с пазырыкской сбруи. На бляхе изображено человеческое лицо - пухлая, чувственная маска, окаймленная густой бородой, с завитками волос около висков. Это - Бес, бог веселья, покровитель рожениц, певцов и танцовщиц, широко известный в эллинистическом Египте и на Кипре. Изваяние его уже находили в Сибири, но оно принадлежало к образцам чисто египетского искусства. А вот Бес Пазырыкский был отмечен печатью древнегреческого мастерства.

Автор "Древней истории Южной Сибири" считает, что на Алтай в свое время проникли художественные изделия мастеров Древней Греции. Они повлияли на местных художников, создавших своего Беса с азиатским разрезом глаз на плоском лице.

Древние греки в свое время уверяли, что грифы стерегли золото. В Пазырыке они сторожили его, но уже тогда, когда оно лежало в могильных курганах вместе с самими крылатыми чудовищами и телами их владельцев.

А при жизни пазырыкских воинов грифы помогали им в добыче золота.

Рослые люди, жившие на берегах Улагана, садились на кровных "небесных" скакунов, увенчанных масками в честь грифонов. Греческий лик бога Беса, мощные клювы полуптиц-полузверей сопровождали пазырыкских всадников во время набегов. Всадники врывались на прииски древних старателей и набивали седельные сумы драгоценной добычей.

По древней легенде Аристея Прокнесского (VI в. до н. э.), известной нам со слов путешественника-публициста IV в. до н. э. Геродота,

По древней легенде Аристея Прокнесского (VI в. до н. э.), известной нам со слов путешественника-публициста IV в. до н. э. Геродота,

далеко за Рифейскими горами жили "стерегущие золото грифы". Трудно сказать определенно, о каком из древних народов идет речь. В последнее время все более популярным становится предположение о связи этой легенды с носителями пазырыкской культуры. Хотя изделий из золота в алтайских курганах найдено пока немного, самих месторождений драгоценного метала в Горном Алтае более чем достаточно: рудные залежи и россыпное золото в долинах рек встречаются по всему горному краю. Надо полагать, что всадники заставы, стерегущей узкие проходы на перевалах, в своих косматых шубах и гладких войлочных колпаках с навершиями в виде птичьих голов, вполне могли восприниматься издали как некие гигантские хищные птицы.

Историки указывают места разработок золота в то время - в Калбинском хребте, в горах Восточного Казахстана, Кузнецкого Алатау, на Енисее и в верховьях Абакана.

"Пазырыкское время на Алтае представляется каким-то золотым веком, когда золото было доступно, в различных, правда, количествах, всем группам населения. Племена Алтая в то время могли бы послужить сюжетом для новой легенды о грифах, стерегущих золото",- пишет С. В. Киселев.

Он говорит, что в течение трех последних столетий до нашей эры золото в огромных количествах шло с Алтая на Юго-Запад. Сначала оно попадало в руки бактрийских купцов, которые перепродавали сибирское золото древним иранцам и скифо-сакским кочевникам.

Иногда течение золотого потока от Алтайских гор к пределам Бактрийского царства прерывалось военными событиями, и в Средней Азии ощущалась нехватка драгоценного металла.

Однажды Евтидем Первый, царь бактрийский (225- 189 годы до нашей эры), даже задумал пойти в Сибирь, чтобы вооруженной рукой добыть для своей страны золотые запасы рудных гор. Ему была известна дорога в страну грифов. От Ферганы он двинулся на северо-восток, поднялся до Иссык-Куля, но почему-то не пошел дальше этого озера, а склонился к востоку, чтобы выйти на берега Тарима, где извивалась северная Шелковая дорога. По ней нередко возили золото из Китая в Бактрию. Это было в те годы, когда бездействовала "Золотая дорога" с Алтая в страны Средней Азии.

Исследования Пазырыкских курганов пролили свет на вековую загадку, заданную Геродотом и Аристеем о грифах, сторожащих золото.

На Алтае был золотой век, стражами его были грифы, эллинское влияние достигало Алтая. Сибирские сокровища, скопившиеся на Алтае, вывозили в греческие города на Азовском и Черном морях, в Бактрию, Иран, в скифские степи. Долина скифских курганов еще издавна была овеяна таинственностью и легендами.

Рисунок: Изображение идеи вечного движения мироздания. Второй Пазырыкский курган, V в. до н.э.

И хотя по историческим меркам пазырыкская культура просуществовала недолго, она оставаясь одной из самых ярких культур раннего железного века, не исчезла бесследно, а трансформировалась в культуру гуннского типа, которая названа "булан-кобинской" культурой по названию одного из могильников.

На современном гербе Республики Алтай изображен символ скифской культуры – грифон, осуществляющий фантастическую связь времен - культур XXI в н.э. и V в до н.э.

В свою очередь булан-кобинцы приняли непосредственное участие в формировании населения эпохи средневековья Алтая, которая открывается тюркским периодом.

Тюркское время Горного Алтая представлено разнообразными археологическими памятниками.

Наиболее известными из них являются курганы и поминальные комплексы Кудыргэ, Курая, Туекты, Яконура и другие. Погребальные памятники представляют собой круглые курганы с грунтовой ямой, где находится погребение человека и сопроводительное захоронение коня.

Поминальные комплексы включают каменную оградку прямоугольной или квадратной формы в плане, стелу или изваяние - скульптуру воина, а также балбалы - небольшие камни, вкопанные вертикально в ряд.

К тюркскому времени относятся знаменитые памятники рунической письменности, которых в Горном Алтае обнаружено уже около ста. Они написаны на трех рунических алфавитах. К этому периоду принадлежит значительное число петроглифов, выполненных в технике выбивки и граффити, производственные центры, а также другие памятники: городища, оросительные каналы, дороги, переправы и т.д.

Верхняя половина могильной ямы была заполнена навалом многослойных брёвен и камней значительных размеров. Могильную яму прикрывала куполообразная земляная насыпь высотою в центре кургана от 0.9 до 2.0 м, поверх которой лежала каменная наброска высотою от 1.3 до 1.7 м при диаметре этой наброски от 36 до 46 м, и только над курганом четвёртым высота каменной наброски была 1.1 м при её диаметре 24 м.

Верхняя половина могильной ямы была заполнена навалом многослойных брёвен и камней значительных размеров. Могильную яму прикрывала куполообразная земляная насыпь высотою в центре кургана от 0.9 до 2.0 м, поверх которой лежала каменная наброска высотою от 1.3 до 1.7 м при диаметре этой наброски от 36 до 46 м, и только над курганом четвёртым высота каменной наброски была 1.1 м при её диаметре 24 м. Внутри камера была отделана досками, снаружи — бревнами, промежуточное пространство было заполнено дробленым камнем. Поверх трупов и потолка камеры до верхнего края ямы навалено свыше 300 бревен средней толщины. Над бревнами возвышалась насыпь высотой 2,2 м и 47 м в диаметре.

Внутри камера была отделана досками, снаружи — бревнами, промежуточное пространство было заполнено дробленым камнем. Поверх трупов и потолка камеры до верхнего края ямы навалено свыше 300 бревен средней толщины. Над бревнами возвышалась насыпь высотой 2,2 м и 47 м в диаметре.

Фантастическими масками, изображающими головы оленей или грифонов, древние алтайцы украшали коней, как бы превращая их в таинственные божества. Деревянные, кожаные и войлочные украшения, чепраки, сбруйные и поясные бляхи — все эти изделия превращены в настоящие произведения искусства и полны редкой выразительности. Особенно интересны аппликации со вставками литого золота, меха или крашеного конского волоса, изображающие голову оленя, рогатого юлка, фантастического петуха, горного козла, крылатого тигра. Одна из аппликаций на седле изображает тигра, терзающего лося. По драматизму, силе и совершенству эта композиция представляет собой вершину древнего искусства.

Фантастическими масками, изображающими головы оленей или грифонов, древние алтайцы украшали коней, как бы превращая их в таинственные божества. Деревянные, кожаные и войлочные украшения, чепраки, сбруйные и поясные бляхи — все эти изделия превращены в настоящие произведения искусства и полны редкой выразительности. Особенно интересны аппликации со вставками литого золота, меха или крашеного конского волоса, изображающие голову оленя, рогатого юлка, фантастического петуха, горного козла, крылатого тигра. Одна из аппликаций на седле изображает тигра, терзающего лося. По драматизму, силе и совершенству эта композиция представляет собой вершину древнего искусства.

Конечно же, на роль такого вместилища претендуют не рядовые клинки, а, надо полагать, особым образом оформленные. Этим, видимо, объясняется то, что настоящие боевые кинжалы, выполненные в зверином стиле, за исключением небольших моделей, известны в Сибири в числе случайных находок. Они не встречены в погребениях, куда их, вероятно, нельзя было класть. Они жили вечно, меняя хозяина. Их можно было потерять, оставить на святилище, спрятать, но никак не похоронить с владельцем, ведь в таком случае они становились смертельно опасными для живых.

Конечно же, на роль такого вместилища претендуют не рядовые клинки, а, надо полагать, особым образом оформленные. Этим, видимо, объясняется то, что настоящие боевые кинжалы, выполненные в зверином стиле, за исключением небольших моделей, известны в Сибири в числе случайных находок. Они не встречены в погребениях, куда их, вероятно, нельзя было класть. Они жили вечно, меняя хозяина. Их можно было потерять, оставить на святилище, спрятать, но никак не похоронить с владельцем, ведь в таком случае они становились смертельно опасными для живых. По древней легенде Аристея Прокнесского (VI в. до н. э.), известной нам со слов путешественника-публициста IV в. до н. э. Геродота,

По древней легенде Аристея Прокнесского (VI в. до н. э.), известной нам со слов путешественника-публициста IV в. до н. э. Геродота,